殺処分ゼロ問題、課題の根本解決に必要な視点

現在日本では、年間約4万頭が保健所や動物愛護センターに収容され、約1万頭が殺処分されています。殺処分ゼロを目標とする自治体や連携する保護団体の活動により、殺処分数は近年その数を大きく減らしています。一方で、譲渡不適な犬を長期間収容することによって、施設で収容可能・管理可能な頭数を大きく上回る数の犬を収容する形になっている施設も多く存在します。その中では、適切な管理が行き届かず、犬同士の咬傷等による死亡事故も発生しているとの情報も出てきています。

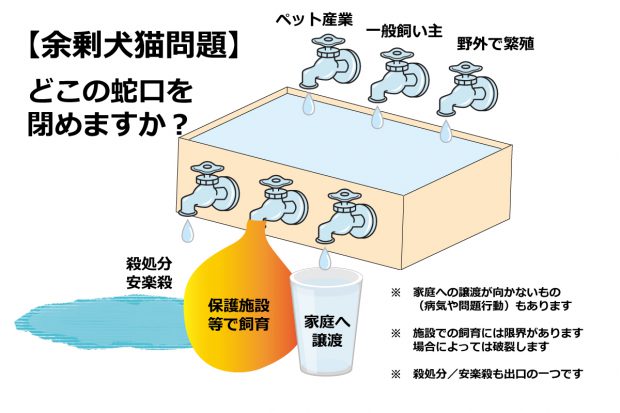

行き過ぎた殺処分ゼロ活動に警鐘が鳴らされ始めた昨今、本当の意味で処分される犬を減らすために必要な取り組みが、そもそも保健所や保護団体が収容しなければならない余剰犬を生み出さない予防策です。余剰犬が生まれる上の段の蛇口を締めなければ、保護活動の無限ループを繰り返すことになります。我々がこれから目を向け、より多くの力を注いでいかなければならない課題がそこにあります。

余剰となる犬は、飼い主からの飼育放棄、野外での繁殖、ブリーダーの元で不要になることによって発生します。この中で、飼い主の飼育放棄は、「高齢化・健康要因」「経済的要因」「関係性要因」「ソーシャルキャピタル要因」によって起こると、私は考えています。そして、飼育放棄に至らないまでも、飼育放棄に至る理由と同じ理由で飼育に困難を抱える飼い主は無数に存在することを、活動の中でも実感しています。このあたりの解説はこちらの記事に詳しく述べていますので是非ご参照ください(https://petokoto.com/2172)。

飼育放棄の基礎的な要因=「関係性要因」

複数の要因が重なり合って発生する飼育放棄や飼育困難。近年は高齢者による飼育困難が増えている関係から「高齢化・健康要因」が、その原因として取りざたされていますが、「関係性要因」、つまりは犬と飼い主の関係性が飼育困難の基礎的な要因になっていることは少なくありません。災害や失職などの「経済的要因」に見舞われたとしても、関係性が良く、愛想のいい子であれば、引き取り手は自ずと見つかります。しかし、咬む・吠えるといった問題を抱えている場合には、引き取り手を探すことは難しく、保健所に飼育放棄する確率が高まります。逆に、「関係性要因」がなければ、他の要因があっても多少踏ん張りが効くことも確かです。

先日、高齢で、要介護状態にあり、おひとり暮らしの女性の飼い主さんの飼育相談に伺う機会がありました。相談としては、これから施設に入る可能性が高いから、犬の面倒をどうするか相談したいとのことでした。身寄りもなく、頼る相手がいないとのことで、「高齢化・健康要因」「ソーシャルキャピタル要因」に困難を抱える状況でした。しかし、愛犬は非常に落ち着いており、すでに13歳ということもあって、飼い主さんとペースを合わせて生活していました。「関係性要因」には問題がなかったということです。そのため、今すぐに手放したいということではなく、多少の踏ん張りが効きました。そこで、ペットと一緒に入れる老人ホームを探すお手伝いをして、手を上げてくれるホームが現れ、マッチングをさせていただくという形で進めさせていただきました。

人と犬の関係性の悪化は、飼育困難の要因となりますが、関係性が良くなれば、人も犬もより良い充実した生を送ることができます。犬を飼うことで健康に良い影響があることが知られていますが、これも関係性が良ければ良い効果が表れますが、関係性が依存的なものであった場合、むしろ精神的健康を害することにもなります。人と犬の関係性は、犬との生活を良いものにも悪いものにもし、飼育放棄・飼育困難の基礎的な要因を作り出しもします。

関係性を崩す問題行動と、教育普及の必要性

では、この犬と人の関係性を崩す原因は何なのでしょうか?飼育放棄に至るような関係性の崩壊は、飼い主に対する攻撃行動や、近所迷惑になるような吠え行動などの、強度の問題行動として表面化してきます。犬の問題行動によって、飼い主が犬に対して恐怖や迷惑といった感情を募らせることで、余計に犬への接し方が粗雑になり、その接し方によってさらに問題行動を悪化させてしまうというスパイラルに陥っていくことで、飼い主の犬への愛着が薄れ、飼育放棄やネグレクトにつながっていきます。誰しも、犬を飼う当初は、愛犬との理想の関係を思い浮かべ、初めから飼育放棄をしようなどとは思っていません。しかし、一度、問題行動が発生し、関係性が崩れていき、その修復ができなければ、飼い主もどうしていいかわからず、最終的に最悪の結果になる事も少なくありません。飼育放棄に至る、関係性要因を作らないためには、問題行動の予防が必要不可欠です。

関係性の破綻は、問題行動という形で表れてくるわけですが、この問題行動を予防し、あるいは問題行動を起こらなくすることができれば、犬と飼い主の関係は改善します。そのためには、「しつけ」や「社会化」が必要なことは言うまでもありません。幼い頃から、知らない人や知らない犬を怖がらないようにし、飼い主との円滑なコミュニケーションをし、社会に対して迷惑になるような行動を抑制していくことで、多くの問題行動を防いでいくことができます。こうした「しつけ」や「社会化」はすべての飼い主が、飼い主責任として実施していくべきものであり、そのためには飼い主教育の普及が欠かせません。飼い主教育は、余剰犬猫問題を解決するための、根本的な解決策の一つと言えます。

問題行動の原因はしつけではない?

しかし、飼い主教育だけで関係性の問題が解決されるかと言えばそうではなりません。問題行動の原因=「しつけ」の問題ととらえられがちですが、実はこれは必ずしも正しくありません。なぜならば、犬の問題行動は、“身体疾患を原因にするもの”や“脳機能の問題によって起こるもの”が存在するからです。人間のうつ病のように、脳内神経伝達物質の不均衡が、行動に影響を与え、問題行動を発現させていると考えられる例も少なくありません。

咬む犬を飼っている人は、一度は、「咬む 犬 しつけ」と検索するのではないでしょうか。その記事の中には、「飼い主が犬の上に立てるようにリーダーウォークをする」とか「ひっくり返して、目を見て、ダメ!と言う」などのアドバイスが載っていることがあります。こうした問題行動の原因を見ずして、暴力的なアドバイスを行うことは言語道断です。もっときちんとしたサイトだと「報酬を用いたトレーニングを行う」というなど、建設的な方法が述べられているものも多数あります。

しかし、こうした、しつけやトレーニング面からのアドバイスは、心身共に健康な犬を対象にしたものです。もし、問題行動を起こしている犬が、身体的な疾患を抱えており、痛みから咬みついていたのだとしたら、しつけをするまえに、痛みを取り除いてあげなければ治るはずがありません。非常に強い恐怖を感じて攻撃していた犬の場合、その恐怖を緩和するための薬物療法も含めた対応が必要になってきます。近年てんかんが関与した問題行動が注目されていますが、そうした症例に対しては、抗てんかん薬により劇的に改善するものもあります。

もちろん、しつけ・トレーニング面からのアドバイスが奏功することもありますが、身体や脳の異常から問題行動が発生している可能性がある以上、診断をつけることが先決です。心身に異常がなければ、しつけ・トレーニングからの対応を行うべきですし、もし、心身に異常があるようなら、獣医学的な介入が必要になってきます。原因を精査せずに、対応を行うことは、問題をより悪化させることにつながります。

このあたりの解説については、拙著“動物の精神科医"が教える 犬の咬みグセ解決塾に詳しく記載しています。犬の攻撃行動に対して、獣医臨床行動学の観点からどのようにアプローチできるか解説しています。是非ご一読ください。

行動診療とは何か?

近年、獣医学の観点から問題行動の診察を行う、獣医行動診療科が国内でも広がりを見せています。獣医行動診療科では、動物行動学・臨床行動学に精通した獣医師が、問題行動の診察に当たっています。日本獣医動物行動研究会には、249名(2018年8月現在)が所属し、全国各地で行動診療を行っています。HPには、全国で行動診療を行っている獣医師のリストが掲載されています(http://vbm.jp)。

※行動診療を行っている獣医師のことを、以下、行動獣医師と言います

行動診療では、初診時に1.5~2時間、飼い主と犬と獣医師の三者で診察を行っていきます。診察では、はじめに身体疾患の関与がないかどうかの鑑別診断を行っていきます。身体疾患が関与している場合には、それを治療することで、問題行動が改善することもあります。まずは身体が健康でなければ、問題行動の治療は行えません。

身体疾患の可能性が低いと判断できる場合には、行動そのものに対する診察に移っていきます。飼い主の話を積極的に傾聴し、ビデオなどで問題行動が発生している前後の状況を確認し、写真で生活環境を確認していきます。これらの情報を元に、どのようにして問題行動が起こっているかという原因を考え、診断名を検討していきます。

治療は、問題行動の発生頻度を下げるためのトレーニングを行う「行動修正法」と、行動修正を助けるために不安・恐怖・衝動性等を抑えるために行う「薬物療法」によって行います。これらに加えて必要な場合に「外科療法」などの他の療法を組み合わせて実施していきます。行動診療の特徴の一つとして、治療者が飼い主自身であるという点が挙げられます。飼い主の協力なくして、治療が進んでいきません。初診の後は、2~4週間ごとにフォローアップを行い、飼い主の支援を行います。

飼育放棄の予防のために、行動診療ができること

問題行動の悪化が飼い主との関係性を崩し、それが飼育放棄の原因の一つになっていくことは先に述べました。そして、問題行動の予防のためには飼い主教育が必要でありその普及を第一に進めていくべきです。しかし、問題行動には必ずしも「しつけ」の問題で起こっているものばかりでなく、行動診療による獣医学的観点からの介入が必要な症例も少なくないことを述べました。

特に、飼育放棄に至るほどの関係性の悪化は、犬の家族に対する咬みつきや、近所迷惑になるような吠え行動から起こることが少なくありません。こうした強度の問題行動は、生活習慣や生活環境によって、持続的なストレス状態に置かれ、小さな刺激にも警戒しやすくなり、恐怖や不安を感じやすくなっているという状態に陥っていることがあります。持続的なストレス負荷は、脳神経を萎縮させ、より不安傾向を増大させます。それだけでなく、元々、てんかん体質を持っており、適切なしつけを行ってきたにもかかわらず、少し触れただけで、警告もなしに咬むようになる犬もいます。

飼育放棄を止めるためには、関係性が破綻する前に、関係性を修復することが何より必要です。適切な関係性を築くことができれば、飼育放棄に至るルートを変えることができるはずです。トレーナー等が行う飼い主教育に加えて、獣医療の観点からの行動診療が、その役割を担うことができるはずです。

適正保護・適正譲渡に対する役割

行動診療のもう一つの可能性は、保護された犬の適正譲渡に関する部分です。今、日本全国で過去最高の保護犬が保護団体や保健所に収容されています。管理できる収容数を設定し、それを超えない範囲での活動を行っている健全な団体がある中で、殺処分ゼロのために適切な管理の行き届かない数を収容する団体・自治体が問題視されています。

保護犬の収容数が多くなっていく理由は、譲渡適性の低い、あるいは、譲渡に向かない犬を保護しているために、収容期間が長期化し、あるいは終生飼育が必要になるためです。一般に「純血種」、「小型」、「若齢」、「しつけの行き届いた」、「健康な」、「清潔な」犬であればあるほど、譲渡適性は高く、短い収容期間で新しい飼い主が見つかります。逆に、「雑種」、「中~大型」、「高齢」、「問題行動のある」、「持病のある」、「不潔な」犬であればあるほど、譲渡適性は低く、終生飼育が必要になってきます。

この中で、品種、体格、年齢については、その犬の授かったものを変えることはできません。逆に後半の「しつけ/問題行動」、「健康状態」、「ケアの状態」に関しては、介入の余地があります。「ケアの状態」はトリマー・グルーマーの皆さんが、ボランティアトリミングを行う取り組みなどが盛んです。「健康状態」については獣医師の出番ですね。もちろん予防できるものは予防し、治療できるものは治療するわけですが、完治しない疾患を抱えている場合、高齢である場合は、譲渡に適さないと判断される要因になるでしょう。

「しつけ/問題行動」については、トレーナーや行動診療の介入が不可欠でしょう。トレーニングで改善できるものはトレーナーが、獣医学的な介入があったほうが短期間で改善するものや、獣医学的介入がなければ改善しえないものについては行動獣医師の介入が求められるでしょう。

保護されている犬の中で、すでにトレーナーが介入しているけれども、なかなかよくならないという犬に関しては、行動獣医師が介入することで、改善の支援をすることができるのではないかと思います。あるいはトレーナーと意見交換をしながら、より短期間での改善を目指すことができるかもしれません。

こうした面から、行動獣医師が保護活動に関与する意味は非常に大きいと思います。しかし、保護されている犬の問題行動を治療するという側面からの協力というのは、役割の一つではありますが、最も重要な役割ではありません。最も重要な役割とは、「保護されている犬の福祉を守る」という視点を、保護活動の現場に落とし込むことです。

保護活動の現場に必要な、動物福祉の5つの自由

今、日本の保護活動は、一つの岐路に立っています。繰り返しになりますが、殺処分ゼロの流れから、「殺処分をしない」ことを第一目標とした保護活動は、犬の過密化を生み、適切なケアが行き届かない保護活動を生み出し、過密環境での多頭飼育は、犬同士の攻撃行動を助長し、弱い犬の死亡事故まで発生させています。犬を守るはずの殺処分ゼロが、犬たちを苦しめているのです。

かつて、オオカミの群れの構造は、αを頂点とした直線的な階層構造を持つと考えられてきました。上位のオオカミが、下位のオオカミを攻撃し、資源の優先権を得るという緊張関係が、群れを支配していると考えられてきました。しかし、この説は、今は否定されています。その理由は、こうした群れの構造が確認されたのは、行動範囲が制限され、血縁のないオオカミが一つの場所に集められた動物園のオオカミについてであったためです。野生のオオカミの観察では、両親を中心とした血縁関係のある群れを形成し、親が子に獲物を分け与えるなど、絶対的な上下関係があるような群れの構造ではなかったと報告されています。

今、保護活動の現場で起こっていることは、動物園のオオカミと同じ状況なのではないかと私は考えています。そこは、強い犬が弱い犬を攻撃し、緊張関係が支配する空間になっている可能性があります。あまりに過密な環境にひしめき合うように飼育されている状況では、持続的なストレスから、犬は正常な社会的コミュニケーションをとることができなくなります。犬は本来平和を愛する生き物です。空間に制限がなく、逃げることができたならば、攻撃された犬もどこかへ逃げて、死ぬところまで追い詰められなかったかもしれません。

保護活動の過密化は、人が、人の都合で、動物を保護し、殺処分をゼロにしたいという考え方から起こっていると思われます。これは動物愛護的考え方であると言えます。これに対し、客観的・科学的に動物が良き生を送れているかどうかに着目し、動物を飼育・利用している以上、生きているうちはできるだけ良き生を送らせようとする考え方として、動物福祉が知られています。

動物福祉には、5つの自由という概念があります。「飢え・渇きからの自由」、「不快からの自由」、「痛み・疾病からの自由」、「恐れ・抑圧からの自由」、「生得的な行動を表出する自由」の5つの自由を確保することで、動物は良き生を送ることができるという概念です。今の日本の保護活動の現場で、この5つの自由が評価できるシステムが構築されているかと言えば非常に疑問です。特に過密化の進んでいる現場では、5つの自由の確保という考えとは遠い場所になるのではないかと思います。

行動診療と動物福祉には密接な関係があります。そもそも、動物が異常行動を起こす原因になるものが、この5つの自由が確保されていない状況にあるからです。先に述べたように、痛みや疾病は問題行動の原因になりますし、恐怖や不安、生得的な行動を表出できないことへのフラストレーションも問題行動の原因になります。

行動獣医師は、その専門性を活かして、保護活動の現場に5つの自由を落とし込んでいく、そのための評価システムを構築するということこそが、最大の役割になっていくのではないかと私は思います。私自身、行動獣医師として、その役割に自覚的に取り組んでいかなければならないと思うと、プレッシャーに押しつぶされそうですが、やるしかないよねという気持ちでいます。どうやって進めるかについては、今後、いろいろな方のご意見や協力を得ながら考えていかなければならないでしょう。

安楽殺をするという役割

5つの自由を確保するために、どうしても避けられないことが、安楽殺です。まだまだ野犬が多数繁殖している現状、公衆衛生の確保のために野犬を捕獲した時、5つの自由を確保した状態で、その野犬を保護し続けるだけの設備・資金を調達することは不可能です。仮にその設備・資金を調達できるのであれば、保護に使うのではなく、まずは繁殖抑制と教育に振り向けるべきです。

今の日本で、少なからず安楽殺は避け切れない選択肢です。都市部であれば、野犬が少なく収容が多くはないかもしれません。しかし、それでも、痛みを伴う疾病を抱えた犬を、譲渡の見込みもないのに施設で飼育し続けることは、いたずらに苦しみを引き延ばすことになるのではないでしょうか?それと同じように、過密環境で、持続的なストレス下に置かれ、周囲の攻撃行動に怯えながら生きていくことは、いたずらに苦しみを引き延ばすことになるのではないでしょうか?殺処分ゼロという大義の前では、犬たちの苦しみはやむなしと言えるのでしょうか?

安楽殺の実施は、行動獣医師だけでない獣医師が担っていかなければならない役割でしょう。そして、どのような犬を譲渡適性ありと判断して保護し、どのような犬を安楽殺が妥当と判断するか、その判断基準は、獣医師を中心として、多様な関係者との対話の中で見出していかなければならないでしょう。5つの自由をどの程度確保できるのであれば、保護すべきか、どの程度確保できない状況なら安楽殺もやむなしと考えるのか、どの程度の資源を活用できるのかも含めて、また、確保できている資源を予防に振り向けるのか、保護に振り向けるかも含めて、私たちは議論を深めていく段階に来ています。

保護と共生の未来

今後の日本の保護活動はどのようになっていくのでしょう?殺処分ゼロは、本当に犬たちを救えるのでしょうか?私には疑問です。

日本人は、歴史的に八百万の神を信仰し、生命の尊厳を尊重する人が多いと聴きます。殺生を好まない国民性に、殺処分ゼロは大きく響きました。でも、現実、殺処分しなければ、飼育できない数の犬がいることも確かです。仮に飼育したとしても、それは犬にとっての安楽な生とはならないかもしれません。

今、私たち、殺処分問題に関心のある人たちが考えるべきは、かわいそうという感情に任せて殺処分ゼロを礼賛するのか、それをぐっとこらえて、より予防的な活動に投資するのかという選択です。様々な活動がある中で、自らができることは、SNSでのシェアや、寄付、活動への参加、自分でプロジェクトを立ち上げるなど様々です。そうした活動を行う際に、殺処分ゼロの活動を応援・参加するのか、より予防的な活動を応援・参加するのかそれを考えていかなければなりません。

正直、殺処分ゼロはわかりやすいです。わかりやすいから、メディアも政治家も使ってきます。感情に響くから、視聴率や得票につながります。逆に分かりにくいものには、目がいかない。こんな9000文字もあるレポートを読む人はごく一部でしょう。そんな情報に強い読者の方が、継続的に何を発信していくか、何をシェアしていくかということが、社会の動きを作っていくのではないかと思います。

そして、その中で、行動獣医師は、その専門性・特殊性を活かして、適切な情報を発信していくということも重要な役割であろうと思います。適切な情報を発信し、社会全体の動物との共生に対するリテラシーを向上することが、本質的な活動を伸ばし、社会を変えていくことになると私は信じています。

著者紹介

奥田順之

獣医師(獣医行動診療科認定医)

ぎふ動物行動クリニック院長

特定非営利活動法人人と動物の共生センター理事長

犬猫の殺処分問題・共生問題の解決を目指し、2012年NPO法人を設立。犬と人の関係性の悪化からの飼育放棄を減らすために、田中利幸トレーナー等とともにドッグ&オーナーズスクールONElife設立。2014年ぎふ動物行動クリニック開業。スクール全体で年間約3800回組(のべ数)の犬と飼い主の指導を実施。行動診療としては、年間約100組の新規相談があり、トレーナーと連携した改善を行っている。行動発達にも重要な影響を与える、ペット産業内での繁殖の適正化、社会的責任(CSR)を推進のために、2018年ペット産業社会的責任白書を発行。シンポジウム等を企画し、根本から人とペットの共生問題に取り組んでいる。

著者の著書