お知らせ

【人と動物の共生大学レポート】2026/2/24開催:ペット後見事業者勉強会(ペット後見全体進捗共有)New!!

2026-02-27

2月24日(火)に、第62回「ペット後見事業者勉強会」を開催しました。 テーマは、『ペット後見全体進捗共有』。 今回は参加者の皆様にペット後見事業の進捗状況を共有し、意見交換を行うことを目的に実施しました。 当日は、行政 […]

私たちの理念

人と動物が共に生活する事で起こる社会的課題の解決を通じて、

誰もが他者を思いやることのできる

社会づくりに貢献します。

私たちのビジョン

- 「飼い主の周囲の方」の安全・安心

- 「飼い主自身」の幸せな生活

- 「動物たち」の福祉

私たちは、この3つが同時に達成された、

人と動物の共生社会を目指します。

人と動物の共生大学

人と動物の共生センター最新情報

YouTubeチャンネル

お知らせ

2026-01-15

2026-01-08

2025-08-26

2025-04-24

ブログ・活動報告

講師依頼

人と動物の共生センターでは、活動の各テーマに関するご講演や企業研修のご依頼をおうけしております。

詳しくはリンクをご覧ください。

このたび、代表・奥田が「ペット後見」や「遺贈寄付」について取材を受けた記事が公開されています。

多くの方に知っていただきたい内容ですので、ぜひご覧ください🔍

... もっと見る表示を減らす

「高齢者はペットを飼ってはいけないのか」殺処分40万頭の矛盾から獣医師が考えた“万が一の仕組み”とは(女子SPA!) - Yahoo!ニュース

news.yahoo.co.jp

「自分に何かあったら、この子はどうなるのだろう?」 愛猫、愛犬が無邪気に遊ぶ姿や寝顔を見ながら、そんな思いがよぎった経験は、少なから�...Comment on Facebook

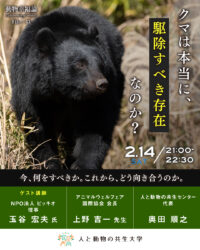

【人と動物の共生大学イベントレポート<2026年2月14日 動物幸福論>】

クマは本当に、駆除すべき存在なのか?

─ 今、何をすべきか。これから、どう向き合うのか ─

近年、全国的に相次ぐクマの出没や人身被害のニュース。 「怖いから駆除すべき」という切実な声と、「殺処分以外の道はないのか」という願いが社会の中でせめぎ合っています。そんな中で私たちはどう向き合えば良いのかを考える機会として、今回のセミナーを企画しました。

野生動物保護管理の最前線で活動するNPO法人ピッキオの玉谷宏夫先生による講義、そして動物福祉の専門家である上野吉一先生をお迎えし、弊NPOの奥田と共に、参加者のコメントを拾いながら現実的な「人とクマの共生」をディスカッションしました。

■ 講義:相手を知り、「折り合い」をつける

ピッキオが拠点を置く長野県軽井沢町では、かつて年間100件を超えていたクマのゴミ荒らしを、独自の対策で激減させてきました。その結果、かつて年間100件を超えていたゴミ荒らし被害は大幅に減少し、人身事故も長年発生していません。排除ではなく管理によって軋轢を低減させた実践例として、全国から注目を集めています。

・クマは「学習する」動物

クマは非常に賢く、母グマから1年半かけて生き方を学ぶ動物です。今、クマが人里に現れるようになったのは、戦後の環境変化で森と人の境界線が曖昧になり、クマが「人里には美味しいものがある」と安全学習してしまったことが大きな原因です。

クマの出没を理解するうえでは、その生態的背景も欠かせません。クマは季節によって食性を大きく変化させ、春は新芽や草本類、夏は昆虫や果実、秋にはブナやミズナラなどの堅果類を主食とします。とくに冬眠前に高カロリーな堅果類を大量に必要とするため、これらの豊凶は出没傾向に大きく影響します。単純に「数が増えたから下りてきた」のではなく、森林資源の変動や環境条件が複合的に関わっていることが示されました。

・「個別管理」と駆除の判断

ピッキオでは、全てのクマを危険視するのではなく、発信機をつけて個体ごとの行動を分析しています。

-追い払い: 訓練された「ベアドッグ」や電気マットを使い、「人間は怖い」と正しく教育して森へ戻します。

-駆除の基準: 対策を尽くしても人への執着が消えず、危険だと判断された個体に限り、地域の安全のために苦渋の選択として駆除を行います。

-ゾーニング管理:軽井沢では、人の生活圏とクマの生息域の間に「緩衝地帯」を設けるゾーニング管理も重視されています。人間の生活エリア、警戒を促すエリア、クマが本来暮らす山域という空間的な線引きを行い、追い払い活動や環境整備を継続することで、互いの距離感を再構築しています。これは単発の対策ではなく、長期的に関係性を調整し続ける「管理」の思想に基づくものです。

玉谷先生は、この関係を「お寺の参道を掃除するお坊さん」に例えます。

落ち葉(クマ)を全てなくそうとするのではなく、毎日コツコツと隅へ掃き寄せ、境界線を保ち続ける。その「手入れ」こそが共生の本質です、と話されました。

■ 「恐れる」ではなく「畏(おそ)れる」こと

玉谷先生は、クマとの向き合い方について、漢字の使い分けを例に大切な考え方を語られました。

私たちが普段使う「恐れる」は、身に迫る危険に対して怖がったり、怯えたりすることを指します。しかし、私たちがクマに対して持つべきなのは、神聖なものや自分を超えた存在に対して敬意を払う「畏(おそ)れる」という姿勢です。

単にパニックになって排除しようとするのではなく、野生の命への敬意(畏敬の念)を持ち、適切な距離を保ちながら共存の道を探る。この「解像度を上げて正しく畏れる」ことが、私たちが現実的な判断をするための土台となります。

■ディスカッション:「野生との緊張感を取り戻す」

・人間は「怖い存在」であるべきか

上野先生は、歴史的に人間はクマにとっての「スーパー・プレデター(超捕食者)」であったと指摘します。かつては人が山を利用することで適度な緊張感があり、住み分けができていました。 現代の追い払い活動は、失われた「人間と野生動物の適切な緊張感」を再構築する作業でもあります。

・「山にエサを置けば解決する?」という問いに

視聴者からの「お腹が空いているならエサを置いては?」という質問に対しては慎重な姿勢を示しました。

-依存の危険: 人がエサを置くと、本来の生態系以上に個体数が増えたり、人への依存を強めたりして、かえって将来の悲劇を招く恐れがあります。

-長期的な視点: 100年先を見据え、クマが自力で暮らせる多様な森を育てることが、真の支援につながります。

・「都会の綺麗事」にしないために

被害に直面する地域の方にとって、クマは現実の恐怖です。「正しく畏れる」とは、怖さを我慢することではありません。 「危険な個体には厳正に対処する。その上で、街全体の防衛ライン(ゴミ管理や草刈り)を整え、山の中までむやみに怖がらずに済む環境をみんなで作る」という、科学的根拠に基づいた安心感を育むことが大切です。

■ 最後に:私たちが選ぶべき未来

玉谷さんは最後にこう締めくくりました。 「クマも森の中で一生懸命生きている。100%の安全も100%の保護も難しいからこそ、どこに妥協ラインを見つけるかが大事」

上野先生も、「不必要に殺さない努力は、決して感情論ではない。多様な動物がいてこそ成り立つ生態系を理解し、当事者として向き合うことが解決への道」と語られました。

また、クマは単なる被害動物ではなく、種子散布や森林更新を担う存在でもあります。クマが木の実を運び、森の世代交代を支える役割を持つことを踏まえると、その存在は生態系全体の健全性とも深く関わっています。

クマを「排除すべき敵」として見るのではなく、適切な距離を保つべき「隣人」として捉え直すこと。今回のセミナーは、私たちが野生動物とどう生きていくのか、一人ひとりが自分のこととして考える貴重な時間となりました。

主催:人と動物の共生センター

※次回の勉強会は3月30日に「問題行動解決塾」(動物の学習と強化システムについて)を予定しています ... もっと見る表示を減らす

Comment on Facebook

危険なら殺す 関係無きゃほっておくでいいんじゃないの

【人と動物の共生センター 浜松支部通信】vol.7

人と動物の共生センター浜松支部/ポノ行動クリニック(ぎふ動物行動クリニック浜松分院)のリフォームが完了し、2026年2月2日についに開院いたしました✨

🏠リフォームのbefore➡after

倉庫だった古い建物をリフォームして、1階は診察室兼レッスン室、2階は猫の預かりスペースとしました。

1階には、窓のある受付スペースがあり、わんちゃん猫ちゃんが誤って外に出てしまうことが内容、正面入り口も裏口も二重扉となるようなつくりに。

2階は、猫ちゃんを自由にしても危険のないよう、逸走防止の格子戸や、水回りへの侵入を防ぐ扉など、工夫が凝らされています。

今後、共生センターの拠点として、人と動物がともに心地よく暮らせる社会を目指して、地域に根ざした支援を行ってまいります。

どうぞよろしくお願いいたします!

*

リフォーム設計・施工:まるねこ一級建築士事務所 いしまるあきこ(一級建築士・愛玩動物看護師/理事・東京支部長)

写真:蔵プロダクション ... もっと見る表示を減らす

Comment on Facebook