※シンポジウム内で取ったメモから、概要をレポートします。

※正確性に欠ける表現があるかもしれませんが、ご了承ください。

※SNS等のシェアは、どなたでもご自由にお願い致します。

開催趣旨 則久雅司先生(環境省動物愛護管理室長)

動物愛護管理法の運用において、科学的知見が必要とされるケースが増えてきている。前回の法改正の際には基本指針の中に動物福祉の考え方が盛り込まれており、動物福祉と科学は密接な関係にある。

法律を考える上では、科学的な視点が重要だが、科学的な視点は必ずしも万能ではなく動物観・倫理的な側面、法学的な側面、経済的な側面など多角的な視点が必要になる。科学的視点を利用するメリットデメリットを含めて、どのように活用するのかを考えていかなければならない。

本シンポジウムは何らかの結論を得ることを目的としているわけではないが、本シンポジウムを通じて、多くの方と共に、動物の愛護と管理の分野における科学の活用の有り方について考えていく契機となれば幸いである。

基調講演1 ジェームスサーペル先生(ペンシルベニア大学教授)

犬の行動を科学的に研究する意味は、大きく4つある。①動物福祉を守ること、②行動カウンセリングでより良い成果を挙げる事、③咬傷事故をはじめとした公衆衛生の課題を解決すること、④盲導犬などサービスドッグ/アシスタントドッグの活用に関する公共サービスを充実させることである。しかし、犬の行動を科学的に研究するには課題がある。それは多くの犬は室内で飼われており、直接行動を観察できないことである。

この課題を解決するために、C-barqというアンケートシステムを開発した。C-barqは飼い主など犬と常に一緒にいる人が評価することと、ある質問について、同じ行動を誰が評価しても概ね同じ回答となることを前提に設計されており、信頼性のある方法であるという評価を受けている。C-barqでは飼い主に100の質問に回答してもらう様になっている。これまでに多くの飼い主から家庭犬に関する回答を得ており、盲導犬などの使役犬についても多くの回答を得ている。これらを因子分析した結果、14の因子が抽出された。14の因子は、見知らぬ人への攻撃、見知らぬ犬への攻撃、飼い主や家族への攻撃、同居犬への攻撃、見知らぬ人への恐怖、見知らぬ犬への恐怖、社会性に乏しいための恐怖(例えば雷鳴や車に対するもの)、関心を引くための行動、分離不安、接触に関する恐怖、興奮性、活動性、追跡傾向、訓練性能の14の因子であった。

C-barqを用いた、人気犬種30種の比較では、見知らぬ人への攻撃は、ダックスフント・、ミニチュアダックスフント、チワワ、シュナウザー、トイプードル等の小型犬種でポイントが高く、大型犬と短頭種ではポイントが低かった。知らない人への恐怖についても同じ傾向が見られた。攻撃性と恐怖は相関し、恐怖が高い犬種ほど攻撃性が高かった。体重と恐怖も相関し、体重が小さいほど恐怖が強かった。訓練性能は、大型犬が高く、小型犬が低い傾向にあった。小型犬の方が総じて問題となる因子でポイントが高く、訓練性能が低い傾向にあったが、この傾向の原因となっている共通の因子は見つかっていない。

犬の行動発現においては様々な要素が影響している。遺伝、後天的な遺伝子発現の変化(エピジェネティックな変化)、母親由来のホルモンの影響、新生期の状況、社会化の程度、早期分離など幼少期に受けるストレス、飼い主によるトレーニングなどである。この中で、犬に置いての知見については、エピジェネティックな変化と、母親由来のホルモンの影響については科学的根拠(エビデンス)は見当たらない。新生期の状況については、エビデンスは少ない。他の要因については十分なエビデンスがある。遺伝の影響について、犬種ごとの差を見ると、犬に対する攻撃性は、秋田犬が一番高く、キャバリアが一番低かった。訓練性能はバセットハウンドが一番低く、ボーダーコリーが一番高かった。

社会化については、ScottとFullerの古典的な実験が有名である。犬の社会化期における行動観察を通じて、見出した知見は以下のようなものである。実験室で静かにしている見知らぬ人に対する接近傾向は、生後2週齢からあり、3週齢ではほとんど変化しないが、5週齢で急に強くなり最高値となり、7週齢以降で低下するとの結果を得た。これに対し、実験室で激しく動き回っている人に対する回避傾向は、生後2週~5週ではほとんど見られず、7週から見られるようになりその後も回避傾向が強くなるとの結果を得た。これらの結果を受けて、ScottとFullerは犬を家庭に迎える最適な時期は6週~8週であると結論付けた。

私たちは、ScottとFullerの主張をC-barqを用いて検証してみた。その結果、攻撃性や恐怖などいずれの因子についても、4‐6週で迎えた犬が最もポイントが高かった。そして雷や車など社会性の乏しさによる恐怖、見知らぬ人に対する恐怖、見知らぬ人に対する攻撃、分離不安、など多くの項目について、7-9週で迎えた犬で低いポイントであった。犬に対する攻撃性については、10-12週で迎えた犬が一番低かった。この結果は、ScottとFullerの主張である6-8週ではなく、7-9週で迎えることが最も推奨されると言える根拠になるだろう。

また、ペットショップで迎えた犬と小規模ブリーダー(家庭で年に1~2回程度繁殖を行うブリーダーのこと)から迎えた犬の比較については、ペットショップから迎えた犬では、飼い主への攻撃性、吠え、トイレの失敗など多くの項目で高いポイントであり、ブリーダーから迎えた犬はいずれの項目も低かった。この差がなぜ生まれるかについてどのような因子が関わっているかは不明である。

このようにC-barqを通じていくつも科学的根拠となる研究がおこなわれている。多くの研究者からC-barqを利用したいと連絡をもらうが是非使っていただきたい。

基調講演2 菊水健史先生(麻布大学教授)

幼少期の母子関係がその後の精神的肉体的に影響を与えることは、戦争孤児の研究から始まっている。戦争孤児のように早くに親を亡くした人では、成長が遅く、疾病にかかりやすく、死亡率も高い。動物の分野ではアカゲザルを用いた研究が有名である。アカゲザルを母親から離し、人形を用いて人工哺乳をした場合、社会性が全くなくなってしまい、正常な社会行動や交尾行動・育児行動もとれなくなることが知られている。

早期離乳マウスを用いた実験では、正常の21日の離乳より7日早い離乳を行ったマウスと正常な離乳期間で離乳させたマウスの比較を行った。その結果、早期離乳マウスでは十字交差試験において、不安傾向が高い結果が得られた。ホルモン分泌についても、ストレスホルモンであるグルココルチコイドの分泌について、早期離乳オスマウスで分泌量の増加、ストレス負荷後の分泌の持続性が早期離乳マウス(オスメス両方)で長くなった。

こうした変化がなぜ起こるのか、分子生物学的な研究が進んでいる。グルココルチコイド分泌ブレーキがかかりにくくなる機構には、脳の海馬領域のグルココルチコイド受容体(GR)の発現量の変化が影響しており、この発現が少なくなることでブレーキがかかりにくくなると考えられている。遺伝子発現量を調べた研究において、これを支持する結果が得られている。こうした個体では、不安が強く、社会性が乏しく、ストレス反応が強く、脳の発育が低いことが分かっている。こうしたGRの発現量の変化は、エピジェネティックな変化である。エピジェネティックな変化は胎生期の状況が強く影響するとされているが、新生期の環境によっても影響することがこれらの研究の結果からわかってきている。

盲導犬における研究でも、初生環境がその後に与える影響について調べられている。先のサーペル先生の講演にあったように、犬では4週くらいまでコルチゾール値が高いストレス不応期であり、嫌悪刺激に反応しない期間がある。生後5週におけるコルチゾール値を調べることで、ストレス不応期が長く継続しているか、短く終了しているかどうかが分かる。

産子数、母犬の出産歴、帝王切開だったかどうか、人工哺乳をしたか母犬の母乳で育ったか、母犬の育児行動が多かったかどうかなど複数の因子と、生後5週におけるコルチゾール値の関係を調べたところ、人口哺乳or母犬の哺乳、母犬の育児行動の程度がコルチゾール値に強く影響していることが分かった。母犬の哺乳であり、母犬の育児行動が強い場合は、生後5週のコルチゾール値が高かった。つまり、ストレス不応期が長いということである。また、生後5週時のコルチゾール値が高い犬は成犬になった時の恐怖心が低かった。

こうしたコルチゾール値の差は、犬種や状況によっても起こる。オオカミでは不応期が短く3週間程度しかない。コルチゾール値は高い。遺伝的にオオカミに近い柴犬でもコルチゾール値が高い傾向にある。オオカミや柴犬は欧米の犬種に比べ指さし試験や解決不可能課題において飼い主を頼る傾向が低い。被災犬、保護犬でもコルチゾール値が高く、人を頼らない傾向がある。

パネルディスカッション1 西村良平先生(東京大学教授)

科学とは、客観的な方法で、客観的にデータを得て、そのデータを客観的に評価することが前提である。法律改正の様な問題においては、社会的な合意形成をするためには有用なツールと言える。しかし、科学で得られる知見は物事の一側面にすぎず、氷山の一角を表すもので、全体を捉えられるものではない。科学的根拠(エビデンス)に欠ける、エビデンスレベルの低い論文もあることや、科学論文を拡大解釈することで真実が見えづらくなること、データを取る際にバイアスがかかっていることもあるなど、科学にもさまざまな欠点が挙げられる。社会的合意形成をしていく上で、科学的知見は重要であるが、それ以外の動物観・倫理的な側面、法学的な側面、経済的な側面も含めて総合的に考え、合意形成していかなくてはならない。

パネルディスカッション2 渋谷寛先生(弁護士・司法書士)

法律の中では、動物は権利の客体であり、権利の主体となれるのは人と法人である。動物は権利の主体にはなれない。法律を作る上では、憲法に副う内容、合憲の法律でなければならない。

例えば、犬猫等販売業の営業時間制限は、営業の自由を侵害するという意味で違憲ではないのか?という疑問が生まれる。職業選択の自由や営業の自由は憲法で保障された権利ではあるが、公共の福祉の制限を受ける。営業時間の制限は、公共の福祉を守るために必要な制限なのかどうかという判断が必要になる。そうした立法を行う上では、立法事実=合理的な理由・法を支える事実がなければならない。社会的、経済的、政治的、科学的に合理的な事実が必要。

科学的事実は絶対なのかというとそうでもない。過去の科学が全て現在も正しいとはされていない。科学は100%正しいとは言えず、常に流動的で、科学的事実を立法の根拠とすることは、法的安定性を損なうという指摘もある。科学が変われば法律も変わるではいけない。

一方、科学的事実は、感情論の抑制になる効果もある。とはいえ、道徳的倫理的な観点が重要でないわけではなく、そうした視点も含めて検討されるべきものである。科学には欠点がある為、エビデンスを慎重に見極めて、多角的に検討されるべきである。

パネルディスカッション3 新島典子先生(ヤマザキ学園大学准教授)

日本と欧米の死生観・動物観を比較すると大きな違いが見られる。日本では、災害が多い反面、自然環境に恵まれ穀物が豊かに取れる環境であったため、現在の生は楽しく、死は苦しいものでみたくないもの、死は生命の根源へと同化し輪廻転生を繰り返す、死後は皆仏になるという死生観が育まれた。一方欧米では、災害が少ない反面、自然環境に恵まれておらず、現在の生活が苦しく、死は神の救済であり、死後に天国に行ける、死後に価値があり、そのために現在の生を耐えているという死生観が育まれた。

動物観については、日本では人と動物は本質的に同一線上にあり、仲間であり、殺すことはいけないことという意識が育ってきた。欧米では、人と動物は一線を画し、神が与えた資源であり、人間が管理するもので、支配対象であり、苦痛を与えるのは良くないという意識が育ってきた。そのため日本ではSOL(Sanctity Of Life、生命の尊厳)を重視する傾向があり、欧米ではQOL(Quality Of Life、生活の質)を重視する傾向がある。SOLとQOLは対立しやすい概念である。

安楽殺を行うことは、日本では受け入れがたくそれは、QOLよりもSOLを重視する風土が影響している。痛みを伴う疾患があった場合でも、1日でも長く生かしたいと思う傾向がある。動物実験を行う学生に対するアンケートでも、安楽殺に対して悩んでいるという回答があり、科学的裏付けを学んだ人でもそのように考えることが分かる。

道徳や倫理は善悪や規範意識などと同義の言葉として用いられる。倫理的姿勢がどのように人の行動に影響しているかについては、倫理的姿勢+社会的要請=行動と捉えることが出来る。

日本人の倫理的姿勢としてのSOL重視の姿勢や動物に害を及ぼさないようにしようというは一朝一夕に変わるものではない。一方でこうすれば動物や社会に害を及ぼさないようにできるという情報を伝え、状況把握を促すことで、社会的要請に対する認識を変えることはできる。それにより行動選択を変えることが出来る。

動物にとっての害とは何か?という情報として、SOLを守る事が重要なのか、QOLを守ることが重要なのか、社会的認識を変えていく必要があるのではないか。人間においても尊厳死が議論されており、こうした議論が動物に対する害の概念の変化を促す契機になるかもしれない。

パネルディスカッション4 則久雅司先生(環境省動物愛護管理室長)

現在、環境省動物愛護管理室は、7人の正規職員と4人の非正規職員で対応を行っている。業務内容は、改正動物愛護管理法附則に関する調査、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトの推進、熊本震災等のペットに関する災害対応、鳥インフルエンザに関する業務、各種基準等の検討、問い合わせ対応などがあるが、問い合わせ対応に割かれる時間が30%~50%を占める。問い合わせ対応が多くなれば、各種基準等の検討に割く時間も無くなってしまう。

殺処分数に関して、日本は非常に多いという指摘を受けるが、国ごとに数を比べる事には意味はないのではないか。日本では行政が引き取りを担っており、正確な数字が出るが、欧米では動物病院で個人の責任で安楽殺したり、民間のシェルターで安楽殺があり正確な統計がない。野外にいるものについては害獣として銃で駆除されることもある。日本の殺処分が多いわけではないのではないか。日本では税金を投入して犬猫の保護を行っているが、海外では民間団体が寄付で運営されている。そのため、日本では税金を投入してどこまで保護するのかということも考えなければならない。日本では野犬の収容が多く譲渡適性が低い場合が多いが、欧米では長く野犬を駆除してきたことにより、野犬の繁殖は少なく、家庭からの引き取りが多く譲渡適性が高い。

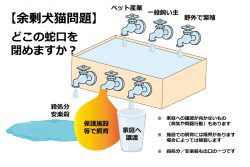

譲渡を増やす対策が注目されがちだが、本来は野犬野猫の繁殖を減らす取り組みが必要。実際、犬も猫も収容の85%程度が飼い主不明。犬ではそのうち2/3~3/4は野外繁殖。猫は8割以上。犬はかつて125万頭収容して、123万頭処分していた。そこから現在の数値まで減る過程においては、野犬を捕獲し再生産を防いできたことが一番影響が大きいと考えられる。こうした正確な情報を元に判断しなければならない。

犬猫の流通では、小売流通と非小売流通(友人知人による繁殖など)があり、犬では非小売流通が減ってきている。犬を飼いたいというニーズがあればペットショップに行く。供給側だけの問題ではない。ペットショップにはニーズがあり、それは都市化によって非小売流通が減ることで増加してきた。

問題解決のためには、業の規制だけでなく、市場の認識への働きかけも重要で、両輪で行っていく必要がある。

動物愛護と動物福祉にはジレンマがある。動物愛護は日本で生まれた概念で、SOLを重視する姿勢を持つ。動物福祉は西欧で生まれた概念でQOLを重視する姿勢を持つ。高齢犬で病気を抱えた犬を一日でも長く生きながらえさせようとすることは動物福祉の考え方では動物虐待と捉えられることもある。日本の法体系も西欧発のものを取り入れており、動物愛護という考え方との間にジレンマが生じやすいかもしれない。

現在の動物愛護管理法の運用では、負の状態をどのように改善していくかということが法運用の目標となっている。しかし、本来はどういう社会が理想かというビジョンを掲げ、そこからバックキャストして現在のやるべき事を決めていかなければならない。今はビジョンがない。殺処分数の削減だけでは、理想の社会とは言えないのではないか。

こうした部分に対応していくためには、法を越えた取り組みとして、社会の理想像(ビジョン)の明確化、動物観の整理、One Welfare・社会福祉政策、ペット産業とペットシェルターの適正な発展、これらの検討のための情報共有などが課題として挙げられる。

ディスカッション

N:西村良平先生(東京大学教授)

J:ジェームスサーペル先生(ペンシルベニア大学教授)

K:菊水健史先生(麻布大学教授)

S:渋谷寛先生(弁護士・司法書士)

Y:新島典子先生(ヤマザキ学園大学准教授)

M:則久雅司先生(環境省動物愛護管理室長)

N:この問題をどう考えていったらいいのか。いくつかの側面に分けて科学・倫理・法律・経済の4つにわけてディスカッションをして、その後に統合するという形を取りたいです。会場から頂いた質問を各パネラーに応えていただく形を取ります。

N:質問、7週齢は問題であり、8週齢じゃないとだめじゃないかという質問。また、8週齢より遅れたらどうなるのか。どう影響が出るのか?

J:科学的なエビデンスには限界があるが、親兄弟と子犬を引き離すのに7週であれば8~9との差はなく、7週~9週の間は違いは見られなかった。10~12週でも悪くない。それより先になると良くない。基本的には7~9週がベスト。8週でなければならないとするのであればそれはそれでいいと思う。犬種によって成熟の速さが違う。トイプードルの速さと柴犬の速さは違う。ただエビデンスは十分ではない。また今日のデータはアメリカのデータ。日本においてあてはまるかどうかはわからない。日本でも同じデータを取る必要がある。

N:科学を使うメリットではあるが、完ぺきではないので、7~9の間でどうすべきかはこれから検討すべき課題であり、研究者はより詳細なデータを取っていくべき。

K:アメリカのデータなので、犬種が違います。日本でのデータを取る必要があります。

N:秋ごろにデータが出るということで、それを元にまたディスカッションをしていく必要があり、合意形成していく必要がある。

N:ブリーダー直接飼った場合とペットショップから買った場合の比較でペットショップが非常に悪かった。ペットショップの生体販売は認めるべきではないのではないか?

K:かなり差があるのは事実。ペットショップとブリーダーの違いを検討しなければならない。ペットショップの全てが悪いわけじゃない。ブリーダーとペットショップで扱いが違いかもしれない。その違いがどのようなものか分からなければ、科学的な根拠は示せない。

M:ペットショップの規制の話は良くある。ドイツなどでは、一般の飼い主さんに義務がかかっていて、その規制がショップにもがかかっている。飼い主とショップは同じ規制を受けている。日本では飼い主はさておきとなっていて、ペットショップとブリーダーだけ規制させるのは規制していいのか悩ましい。ドイツは一般の人も規制している。ただ、一般飼い主も規制するとなると、行政運営上課題は多く、悩ましいところ。

S:法律の面からペットショップの禁止となると、ものすごい規制になるので、ペットショップ営業してはいけない十分な科学的根拠がないといけない。

N:この問題は、日本ではペットショップが近しい存在なので、飼いやすい。ブリーダーはハードルが高いのでアクセスがないと難しい。アクセスを良くするにはどうしたらいいか。

K:自分もブリーディングしているが、ほしいという話がある。そういう近しいつながりがあればいいけど、そういうネットワークがあれば。商店街とかのつながりがあると良いかも。

N:日本人特有の死生観が安楽死を妨げているのではないか

Y:科学的知見があっても安楽殺に踏み切れない人は多くいると思います。古くからの死生観動物観は一朝一夕に変わらない。安楽死をさせることで動物にとってメリットがあるデメリットがあるという情報を提供していくことが必要ではないか思います。

N:獣医師の仕事の中でも一番嫌なのが安楽殺。注射打つときに悩む。この子を殺していいのかと。欧米では選択権は飼い主にある。日本では、本当にこの子が死にたいと思っているのか、獣医師も飼い主も悩む。苦しい状態の犬を生かし続けることも出てきてします。家族と同様に考えることで安楽殺ができないと考えることが多い。

K:非常に難しい質問ですね。話しかけて反応が返ってこないということとか、感覚とか意識のレベルが安楽殺の一つの基準になるのではないかと思う。

N:日本犬はオオカミに近い、大型犬と小型犬は違うという話はある。日本と欧米で性格の違いがあるのでしょうか?

K:日本犬とヨーロッパの犬では、一番違うのは愛着行動が低いところ。分離不安は欧米件におおくなる。困った時に人を振り返るのも欧米件に多い。発達の段階は日本犬と欧米件の比較はデータがない。犬種ごとの発達データが今後必要になってくる。

N:小型犬の方が発達が早いという話ですが、小型犬の方が早く母親と離しても大丈夫?

J:残念ながらそれを示すデータはありません。一部の犬種のみでデータがあります。シェパードは早い段階で人を回避する行動を取る傾向があります。他犬種に比べて早く、オオカミではより早い時期にそれが始まります。3週齢くらいで回避行動が始まります。これはHPA軸の話に関係があると思います。

N:科学なんてくそくらえって人もいる、エビデンスに基づかなきゃダメって人もいる。合意形成するためには何が必要?

Y:ペットを飼っている飼い主さんについては、ペットの話はプライベートの話というイメージを持っている。個人的な事だと。外部からの助言は聞き入れないこともあります。動物飼育と言うのは命を預かっていることなので私的領域のことだけでなく、公的領域のこともある。半々であるという意識を育まなければならない。

N:社会的な意識を高めていくのはベースとして必要だということ。飼い主さんの責任をもっと高めていかないといけない。ティーカッププードルなど小さな犬を好む人もいる。小さいと病気をする。小さいと動物福祉に反する。そういう情報を広めていかないといけない。しかし、そういう情報は本当に伝えたい人にリーチしない。みんなで広めていかないといけない。

N:終生飼養は推進していかないといけないとされている。安楽殺できないわけで、飼う施設が必要になるわけで、公金を投入しないといけない。省庁間で調整しなければならない。

M:終生飼養は飼い主責任の部分に入っている。イギリスでは終生飼養は政策にしていない。人それぞれ事情があるから。欧米のシェルターは飼えなくなった時の受け皿で次に回す、日本では殺処分ゼロのために保護している。次につなげるためのシェルターにしなければならない。

本日のまとめと感想

J:法や政策の実施にはエビデンスが必要。研究者はエビデンスを出していかなければならない。

K:科学者は科学的に普遍性の高いデータを出す、きちんとそろえることを努力しなければならない。

S:アメリカの悪法に禁酒法があり、日本の悪法に生類憐みの令がある。動物愛護管理法の改正については、違憲にならないように、合理的根拠に基づくものでなければならない。

Y:科学的根拠は大切だけど、科学では測れない、あいまいな部分もある。日本人は社会を気にする傾向にある。公序良俗とか。そういう社会の目を活用していくべきではないだろうか。

M:先日お話の機会があったRSPCAの方から、「行政による規制は権力による人権侵害だ」というコメントをいただいた。愛護団体の方がそのように言うことが印象に残っている。エビデンスを示せたとしてもそれだけで決められるものではない。欧米では行政だけが規制しているのではなく、業界団体が自主規制するなど、多様な主体が関わって行っている。今後日本も多様な主体の参画が、理想の社会を築いていくためには必要なのではないかと思っている。今日のシンポジウムが多様な主体との意見交換の場になればと思って企画させていただいた。今日は何らかの結論を出すものではないが、是非一緒に悩んでほしい。